0

0

来源:《翠苑·民族美术》2015年第3期

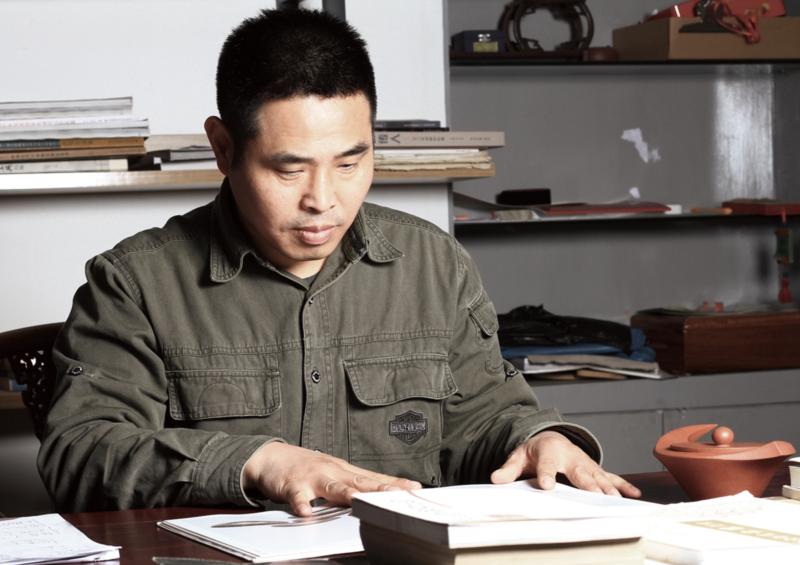

编者按:认识孙建平很偶然,2014年元旦期间和常州电视台《文化公共频道》栏目组在宜兴做了一次活动,活动中经好友介绍,才得知面前这位理着小平头,黝黑的肤色、一双小却闪着精亮而自信光芒的眼睛、语言精短的老乡也在宜兴做紫砂(确切的说是陶艺)。在好友的撮合下,我第一次去了他的工作室,第一次见到了他的作品,而且很多是未完成的作品。孙建平并没有像其他我认识的紫砂人一样,去介绍自己的壶,而是用那双粗糙的手,为我揭开被塑料膜层层包裹着的一件件雕塑作品,那神情,就像是去撩开蒙在新娘头上纱巾的一位新郎。而我,也在刹那间,感受到了一种异常熟悉的感觉——线条,对,就是线条,中国画最共性的艺术语言,却在孙建平的陶艺作品(包括紫砂壶)上表现的如此淋漓尽致,一切看起来是那么的酣畅和令人遐想。他的作品,彷佛与我是相识的老友,勿需言语却能交流,更准确的说,是吸引我走近,慢慢聆听。

“你懂我……哈哈哈……”孙建平发出爽朗得意的笑声,终于拉起我的手走向茶台,在品着独特芬芳的宜兴红茶时,我俩海阔天空的海聊起来,东西方艺术,传统与现代,文化与语境,传承与创新……越聊,我越感受到他心中那种奔放的豪情和对自己的自信。当然他是接受过系统的美学高等教育并有十多年实践经验的人,尤其是多年在紫砂陶的材料、工艺、烧成等领域中的研究与感悟,使得他异于众多的紫砂工艺师们,他以自己独特的语言,以对世界美学体系的了解,走出了一条自己的创作之路。

这一年多的时间里,我曾经数次相约孙建平想正式采访他,但他不是在搞创作,就是在大学讲课……尤其是他投入创作时,像个苦行僧般闭门不出,手机也转成静音状态。他曾告诉过我“我对自己有自信,对陶瓷文化有着学术上的认知高度,但是我依然要抓紧一切时间搞研究和创作,我需要不断的在实践中完善自己的体系,他人有家传、师传之便利,我需要追赶的是宜兴紫砂的当代性和思想艺术性,是国际陶艺发展的前瞻性,因此,我必须踮起脚尖奔跑,才能不落后于人……”

受访者:孙建平(常州市工艺美术大师)

采访者:杨志伟(《翠苑·民族美术》副主编)

采访时间:2015年3月21日

采访地点:宜兴孙建平艺术工作室

孙建平简介:孙建平,1972年生,常州市工艺美术大师,常州市工艺美术行业协会常务理事,中国民间文艺家协会会员,清华大学美术学院高研班助教,毕业于天津美术学院,受教于天津美术学院油画系主任孙建平(同名同姓),转益多师,拜中国工艺美术大师萧剑波为师,喜欢紫砂,拜江苏省工艺美术大师吕俊杰为师,专业系统地学习了整套的陶瓷工艺学。创作了紫砂和雕塑作品1400多件,独立完成韩国影视城大型群组建筑雕塑,雕塑作品《牛灯》《茶禅一味》入选第八、九届中国陶瓷设计展和江苏省首届雕塑展。紫砂作品《春秋时代》入选法国凡尔赛宫艺术交流展并由史蒂文·洛克菲勒艺术机构收藏。“创新是最好的传承”孙建平和中国工艺美术大师汪寅仙一道入选江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台的八集纪录片《江苏非遗》。

杨志伟(以下简称“杨”):孙老师,约了你一年多,总算有了这次采访机会,作为中国年轻一代的陶艺工作者的代表人物,近几年来采访你的各级媒体非常多,今天我们《翠苑·民族美术》杂志,希望能从生活中来解读一下您的陶艺生涯以及多年来你在陶艺创作中的感悟。

孙建平(以下简称“孙”):非常感谢。那么我先简单地向大家介绍一下紫砂这门技艺的历史与当代现状。紫砂陶,是陶的一部分,属于硅酸盐的一种材质。以紫砂材质作为一种独特的文化现象,它的发展也就五六百年,而陶瓷作为一种文明现象,它的发展有7000多年,这和人类使用火是息息相关的。紫砂陶的现象很有趣,作为材质,这样的矿全世界几乎都有,但是因为紫砂产生的文化现象只有宜兴独有,这也是公正公平客观的一种解释。从历史上讲,明朝的供春,之后的时大彬,陈鸣远,他们表现的仍然是和中国当下的一种传统文化息息相关的,具备了他们那个时代的文化特征。到了1811年,溧阳的陈曼生是一个很有趣的文化现象,他本身是做官的,但是他到了溧阳后对紫砂壶的创作产生浓厚的兴趣。我是溧阳民间文艺家协会的副主席,我有一阶段专门对曼生文化做过深入的挖掘和保护工作。“曼生壶”将溧阳地理概貌、民俗民风,人文情怀,篆刻在壶上,陈曼生还对壶的造型进行简练的改良。在当时陈曼生以及他的同仁加上陶工杨培年,这种结合产生的“曼生壶”,后来就有了“字随壶传,壶随字贵”的现象。这种现象也非常独特,一直延传到现在。明朝也好,清朝也罢,设计的紫砂壶的范本,基本上使用功能考虑的多。一般壶都是仿生,仿形。到了中国改革开放之后,我们国家工业经济基础很薄弱,紫砂壶作为了创汇的出口商品。政府召集了一群紫砂壶老艺人,组建了紫砂工艺厂。老艺人们,包括顾景舟,蒋蓉等,为新中国紫砂陶培养了一批非常优秀的技艺人才。顾景舟的社会价值在这方面表现的非常高。紫砂陶的发展,在改革开放之后形成了产业,成为丁山的“五朵金花”之一,在台湾方面的运作下,以及后来茶文化的兴盛,紫砂逐渐的红火并一支独秀。

杨:你上面提到了紫砂发展历史中两位传奇人物,陈曼生和顾景舟。陈曼生是清中期的“西泠八家”之一,当年在溧阳为官,因慕紫砂而痴迷,创作了著名的“曼生十八式” 成为紫砂绝唱。更重要的是自他起,由原来紫砂镌底款而转换到在壶腹(壶身)上镌刻文字,让金石书法能在紫砂这个载体上大放异彩,可谓是紫砂艺术史上一个新的创举,尤其是前无古人的“以壶寄情”一直影响至今。而据我所知,你为了表达对这位紫砂前辈的敬仰,也创作了一套名为“建平十八式”的紫砂系列,你的这个“十八式”有什么特殊含义呢?另外据我所知顾景舟大师在紫砂壶的制作上,是非常推崇使用工具的,他自己就亲自制作了数十种各类专业工具,用以制作紫砂壶。而现在社会上非常流行“全手工”的概念,使得喜欢紫砂文化的人,被“全手”、“半手”、“模具”这些概念搞得云里雾里,不知所从。尽管我非常认同借助工具可以更好的表现作品,使得紫砂壶的造型更科学更完美,但毕竟我不是专家,更不是权威,你能给读者大致的解读下吗?

孙:“学而优则仕”,陈曼生首先是清朝中期的一位文人,他饱读诗书才华横溢,并且与丁敬、蒋仁等组成当时最有影响力的一个篆刻群体,被称为“西泠八家”。他当年任溧阳县令时深入民间,非常熟悉和了解当地风情民俗,他喜欢紫砂更源于文雅古朴的紫砂壶可醒诗魂,解酒困;添画韵,增书香……“曼生十八式”不仅仅是形式上的创意,更是文化的一种新的表达。我创作的这套“十八式”作品,正是源于对曼声壶的文化认同和对其的敬仰,在我的作品中,我以时代的气息和简约的线条合为造型,表现春秋至秦汉这一历史时期“士”的刚强坚毅与“盛”的气势恢宏,前者为个人的追求,后者为社会的目标。这也算我这个溧阳后生,对2个世纪前的溧阳父母官、紫砂前辈的敬意吧。

你的理解是正确的。宜兴紫砂,其实是个文化现象,我们传承几百年的紫砂壶,更多的是在传承其制作的工艺流程,不同的时代,随着社会生产力的进步,乃至科技力量的发展,都能给各行各业带来影响,紫砂同样不例外。顾景舟大师制作紫砂壶,非但使用工具,而且是在自己的实践过程中因自己的习惯、力量、经验而量身定做的,材料有竹、木、金属不等,包括他对自己的弟子们,在工具的使用上也是如此要求的。紫砂壶,其首先是器皿,无论是仿生、还是仿形,基本形制都是来自几何体中的矩形或者圆形,包括要运用到黄金分割理论。使用工具无非就是更精确的规范其造型从而达到美观和谐的目的,这不是紫砂文化中的重点。

杨:紫砂从顾景舟时期到当代又有了哪些变化呢?

孙:顾景舟时期的紫砂陶,有他独特的时代价值。紫砂陶到了当代延伸直至紫砂材料的属性,人们对它的功能、实用性和审美的需求都各不相同了。有个有意思的现象,文化方面没有主流、非主流,中国当代美术无非是复制了西方的美术现象,欧美的美术思潮到了中国之后就占据了官方体系的主流意识中消化、吸收、分解。而工艺美术相对比较封闭,传承面很窄,父传子或者是师傅传徒弟,都是一个小众的圈子。这种世界性的当代美术思潮从上世纪八十年代进入中国的时候,紫砂陶艺却完全没受影响。当我们这种经过世界美术思潮洗礼的人,到了丁山之后,一开始走的还是传统的路线,玩遗产啊等等都是传统的血液、传统的工艺组织结构。十多年前在丁山,像我这种具有专业的美术学术背景的人是很少的,现在丁山已经有近2000多人了,也是时候让我们改变传统紫砂技艺的血液和基因了。

杨:概括来说就是学院派进入了传统的家族式或者师徒相授的工艺传承。那你的这种介入是如何开始的呢?

孙:我是个特例还比较特别,这和我自身的发展有关。很多人来丁山是为了谋求工作,而我不如说是漂泊流浪。当时在油画上遇到了瓶颈,生活上也一再受挫折,恰巧到了丁山,觉得很喜欢紫砂壶,就开始了从绘画到工艺美术的转换。当时生活都比较落魄,为了生存,开始打样制作都是从模仿,大量的二次创作开始的,那时候就是追求量,那时我在丁山进行的二次创作,可以以千计量。

杨:那当时你具体是怎么开始从绘画转换到紫砂工艺的呢?

孙:回想当时我还真的蛮拼的,很努力,求知欲非常强烈。我一直有个清晰的工作目的:要么挣钱,要么学东西。如果可以学到东西,我可以一分钱不挣。我曾经到一个当代陶艺的工场,这个工场的老板是美术系毕业的。我和他说“陆老师我在你这帮你打打工学东西,我不收你钱。”陆老师很高兴,说“可以啊”。也就是在陆老师那里我接受了陶艺的启蒙。后来陆续有机会介入国内纯出口的陶瓷企业,了解了欧美、日本等国的陶瓷工业。比如真正的陶瓷强国日本,他们对原材料和工艺的要求都很高,我很有幸能有这样一个好的环境和氛围让我一头扎进去,也确实成长了不少。以至于后来我不折不扣地完成了欧美高品质的陶瓷订单。当时韩国的一个公司也找到我(做东西),我两天一夜完成七个雕塑,把他们征服了,还叫我去韩国,不过我没去。

杨: 那这个时候你算是已经走出了自己的陶艺之路?

孙:07年之后,帮韩国人做了雕塑之后,丁山主要是工作室体制,做这个行业,也是需要的。07年我也开始组建自己的工作室。

杨:我记得当年常州博物馆想要复制一批馆藏品,其中一尊南宋的影青观音作为该馆镇馆之宝,在全社会征集想完成作品复制工作。我记得你是参与者之一,也是唯一成功的一个是吗?

孙:是有这个事情。要完成那个观音像有几个要点,一个是对造型的把握,一个是材料的认识,一个是要熟悉烧成条件,这几个要点缺一不可。但是这几个点大多数的人往往很难齐备,恰好找到我,我又恰巧对这几点都有认识。这个雕塑我做了6个月,就材料问题,就近取材,取自介於陶与瓷之间的一种“炻器”的陶瓷材质,这种材质是精陶原料,所以一般釉水在产品上不会产生冰纹,而我所做的雕塑最需要冰纹的这种效果,但是当时就是不开片,各种办法都试过,宜兴顶级材料专家也没试出来,后来我逆向思维,把材料本体打乱了,使釉水与坯体的收缩比例完全不一致,最后就开片了。一般传统的思维方式都不会想到在坯体上做文章。而且那个用釉对烧制温度要求很高。我在07年之前的经历,材料、工艺、烧成都积累得相对比较完善,所以那个时候我能做成这个观音像的复制就变得水到渠成了。

杨:这也印证了“机会是留给有准备的人”的这句俗语。

孙:我到丁山这么多年来,对紫砂陶有了系统的掌握。我做了一个很好的工作,把偶然的灵感画成稿子,有的马上做成第一手的泥稿,将产生的第一手的资料堆放了几个箱子。因为我是学西方美术史的,我也思考,我的路在哪里?那段时间为了追求理想,还和女朋友分手了。但可能人的孤独会造就他内心世界的丰富,那个时候就是万事具备只欠作品。于是在2010年,我做了个大胆的决定,放弃做市场,手机也关机。我要开始做一些自己的作品,这个时候,我把之前的泥稿、图纸拿出来,开始创作。一年零七个月,在近20个月的时间里,我把自己以前的稿子全部系统地做了一遍。当我面对自己做出来的作品,内心非常知足。我的作品很讲究线条美,依据线条的走势,去调整自己的作品,越调整越有感觉。毫不夸张地讲,那时感觉线条就是为我而生的。

杨:你在这个时候无论是思想还是作品已经去追求独立了,你难道就不在意从业的名份或者说社会身份?

孙:工艺美术有个逃不开的现象就是传承关系,我自然也希望能登堂入室。很有幸09年的时候认识了萧剑波大师,后来萧老师正式收我为徒。我非常感谢我师父,他让我认识了工艺美术的上层高度和走向。然后2010年,我作为当代的传统工艺美术人,也需要考虑紫砂技艺的传承。当时作品做出来之后,很多大师都要收我为弟子,我就考虑找一个适合我风格,一个对工美艺术有高度认识的。于是我找到了吕俊杰老师,主动拜他为师。我给他看我的作品,当时我说了一句话,好鞍配好马,然后就做了他的徒弟。

杨:好,今天我们暂时先聊到这,下次我们在深挖一下你的从艺经历,感谢你接受我们的采访。

下期预告:本期我们主要了解孙建平的“艺术”,下期将会带领读者朋友走进他的“生活”。